VMaCS(ビーマックス)

Value chain consortium for development of Mass Cell Culture System

研究開発代表者あいさつ

京都大学の山中伸弥教授がノーベル生理学・医学賞を受賞した2012年以降、再生医療への期待とそれを取り巻く環境は目紛るしく変化してきており、各国において積極的に開発が進められてきた結果、既に数十に及ぶ承認品目が患者さんに届けられています。また、日本国内では再生医療等安全性確保法の施行から10年を経過し、それまで明らかでなかった国内での再生医療の実態と同時に、その課題も見えてくるようになりました。

自家細胞由来製品から同種細胞由来製品へ開発トレンドがシフトすることに伴い、再生医療に供する細胞製造の多大なコストが、今後の再生医療の普及発展とそれを支える産業化の観点から、改めて課題として認識されています。その解決には以下の点が最も重要であると考えます。

研究開発代表者

澤 芳樹

① ヒト同種多能性幹細胞を出発原料とすることで、原料個体差を無くした一定品質の原料を確保すること

② 大量に細胞を製造することにより、均質なロットを安定的に供給するとともに、コストメリットを最大化すること

一方で、再生医療に供する細胞の大量製造技術は確立されたものや、入手可能な装置・システム等のハードウエア及びソフトウエアはグローバルにも見当たりません。そのため、大量製造技術に係るバリューチェーンを構成する各領域に対し、優れた技術と知見を有する企業等のチームが一丸となってそのソリューションを開発する必要があります。来るべく細胞大量製造ニーズに応え、日本の産業力及び国際競争力の強化をもってグローバルシェアの獲得を実現し、治療を受けたい患者さんと提供したい医師へこれまでにない新しい次世代治療技術としての選択肢を提供しなければなりません。

我々VMaCSは、この目的を共有するとともに、参加する全員が共通の、及び個別のメリットを共有するWin-Winとなるアライアンス構築を基盤とした、新しいオープンイノベーションを起こしていきたいと考えています。

皆様のVMaCSへのご参画を心よりお待ちしています。

VMaCSとは

再生医療市場予測と必要細胞数

再生・細胞治療に係るグローバル市場は、年平均52%(2021年-2028年)で成長し、その規模は約370億ドルに達し、うち約32億ドルが細胞治療CDMO市場と見込まれていますⅰ)。

また、その中心的なけん引役はiPSC/ESCの多能性幹細胞由来製品と考えられており、2024年までに1,200症例を超える臨床試験が実施され、その約半数において第2相試験が開始されていることから、多能性幹細胞由来製品は既に安全性評価の段階から有効性評価の段階に進んでいるといえますⅱ)。

多能性幹細胞を含む他家由来組織/細胞を用いた大量製造技術は、自己由来組織/細胞を原料とした製造とは異なり、原料となる均質な細胞を安定的かつ選択的に入手可能であり、大量製造により均質なロットを安定的に供給することで、再生・細胞治療の課題のひとつである高コストの抑制が期待されます。これにより、細胞シートやオルガノイド等の細胞塊を含む多様な製剤化開発の促進、エクソソーム等の細胞外小胞を含むセクレトームの利用等の新しいモダリティの開発が、流通性を伴って広く頒布することを目的に進められると考えられます。

さらに、近年その開発が積極的に進められている培養食肉等のフードテック分野においても、大量製造技術応用され得ると考えます。

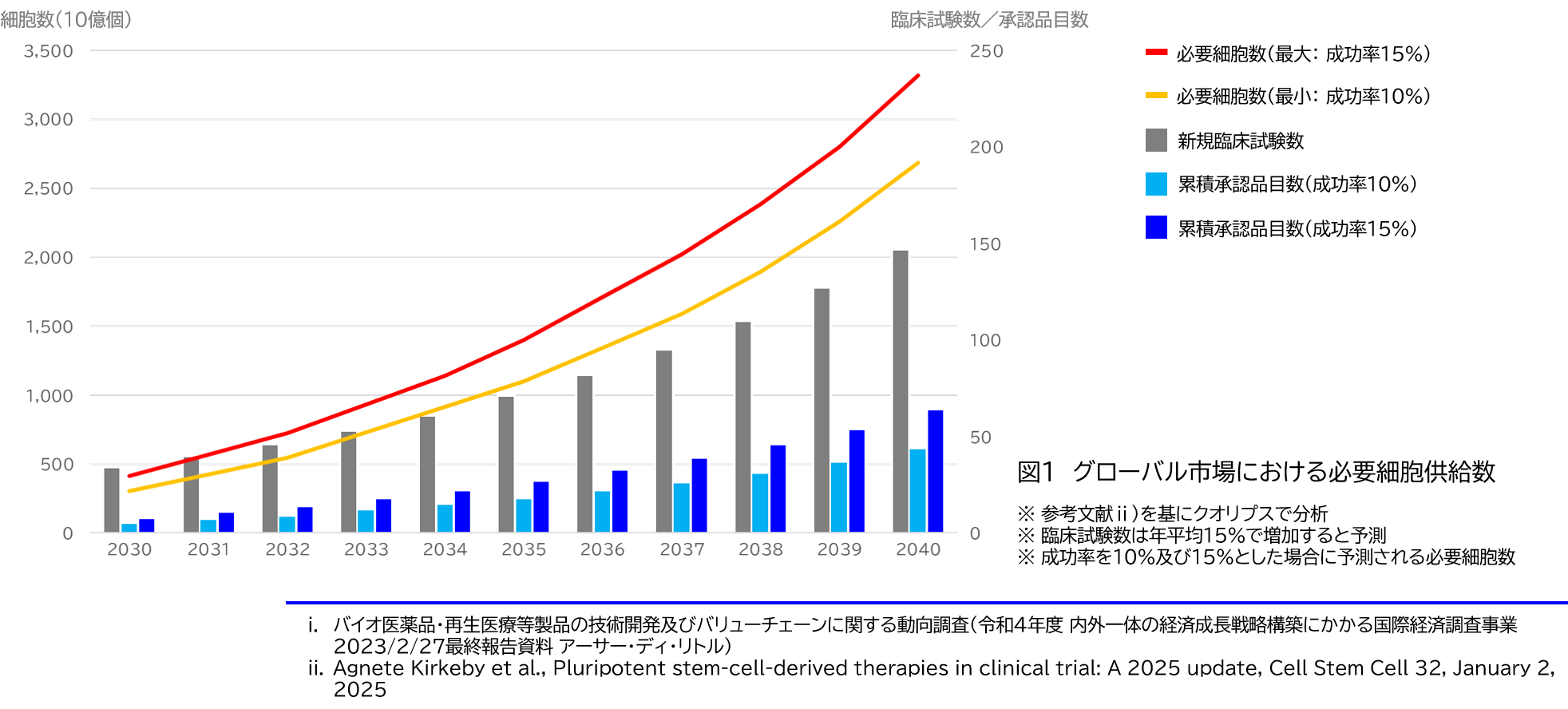

これらを背景に、再生・細胞治療グローバル市場における必要細胞数は、2030年に約0.4兆個と推測され、2040年の供給量は約3.5兆個に達する可能性があると予測しています。(図1、クオリプス調べ)

新しいオープンイノベーションを実現するVMaCSの設立

再生医療に供する細胞の必要数は、対象疾患や細胞の種類により幅があるものの、大よそ患者一人当たり1億個が必要と考えられます。

細胞の大量製造を行うためには、従来の手作業による操作が困難であるため、製造に用いられる各装置等の自動化はもとより、各装置間の容器等の移動も自動(FA)化することにより、当該細胞加工施設内の無人化を行わねばなりません。これらの開発や設備投資コストを踏まえると、1回の製造当たり1,000人分以上の大量製造、即ち、1,000億個の細胞を製造しなければ、コストメリットが得られないと考えられます。(クオリプス調べ)

無限増殖能を有する多能性幹細胞を原料にすることにより、このような大量製造が可能になると考えられますが、長期に亘り多数の工程で複雑に構成される製造の各工程において大量処理するための製造装置やシステム、及びそこで利用される容器や工程資材等の、利用可能な技術や製品、サービスはグローバルにも見当たりません。

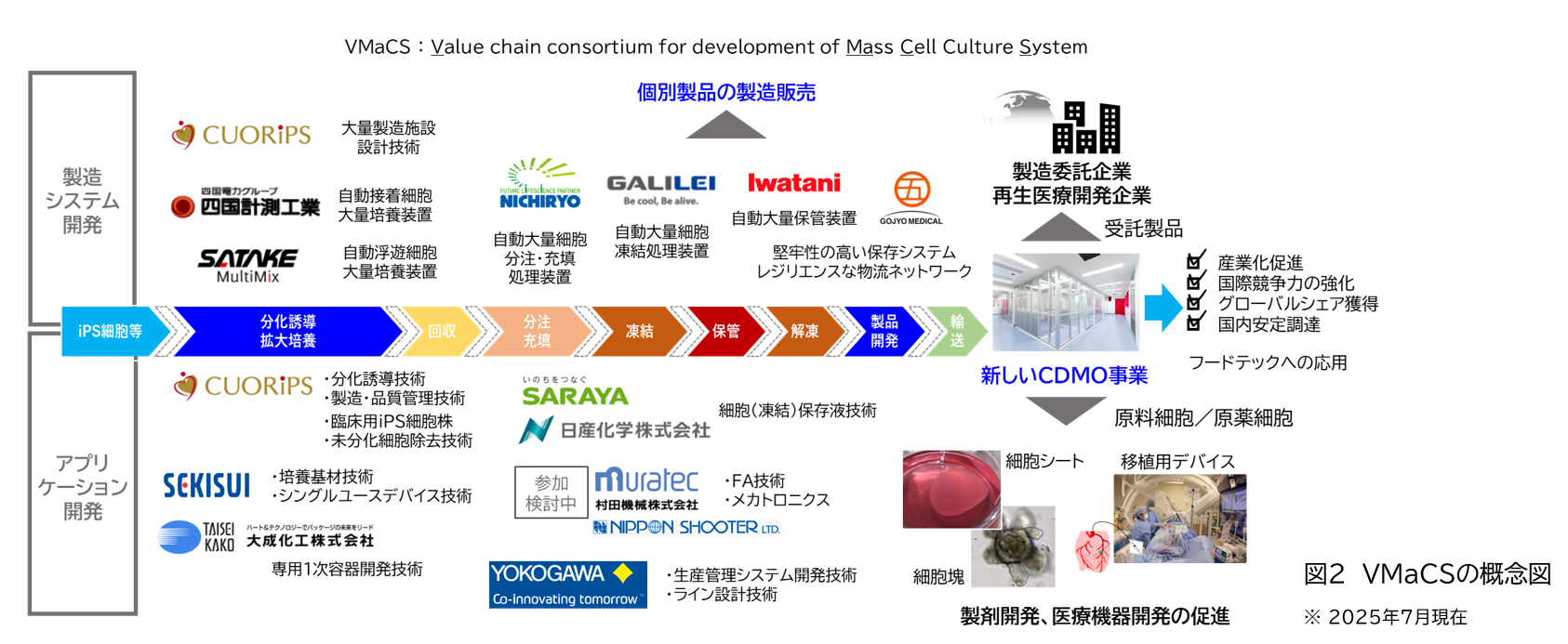

我々は、日本国内においてそれらの開発を自ら行うこととし、各領域に優れた技術と知見を有する企業と共同で進めることになりました。(図2)

各工程を担う個別の自動化製造装置やシステムは、一貫した大量製造を実現するため各工程の前後関係のみならず、全体として機能するように一体化されたシステムとしてインテグレートしなければなりません。機密保持や知財に係る取り決めを行ったうえで、各社間での円滑なコミュニケーションによりそれを実現することを目的に、2024年4月に正式にコンソーシアム(VMaCS)として活動を開始することになりました。

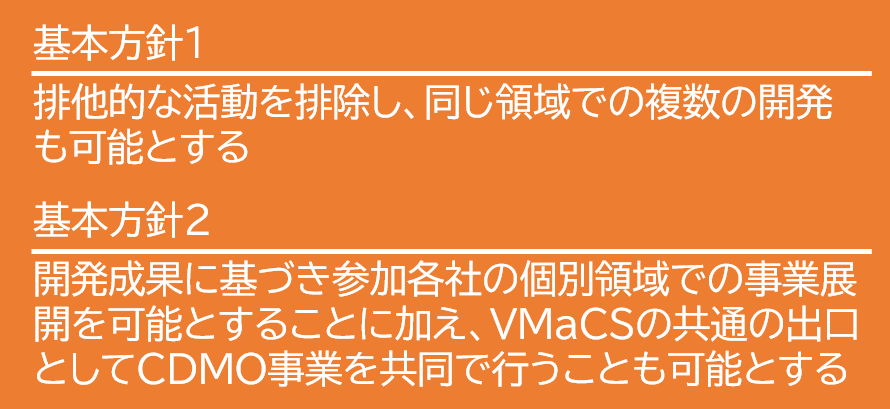

VMaCSは、大量製造により均質なロットの細胞を安定供給するためのバリューチェーンを構成しており、発明者主義の原則の下で参加企業の活動障壁となる従来のオープンイノベーションにおける課題を取り除き、目的とメリットを共有する基本方針を掲げた新しいオープンイノベーションの実現を目指しています。

VMaCSの開発成果に基づく事業計画

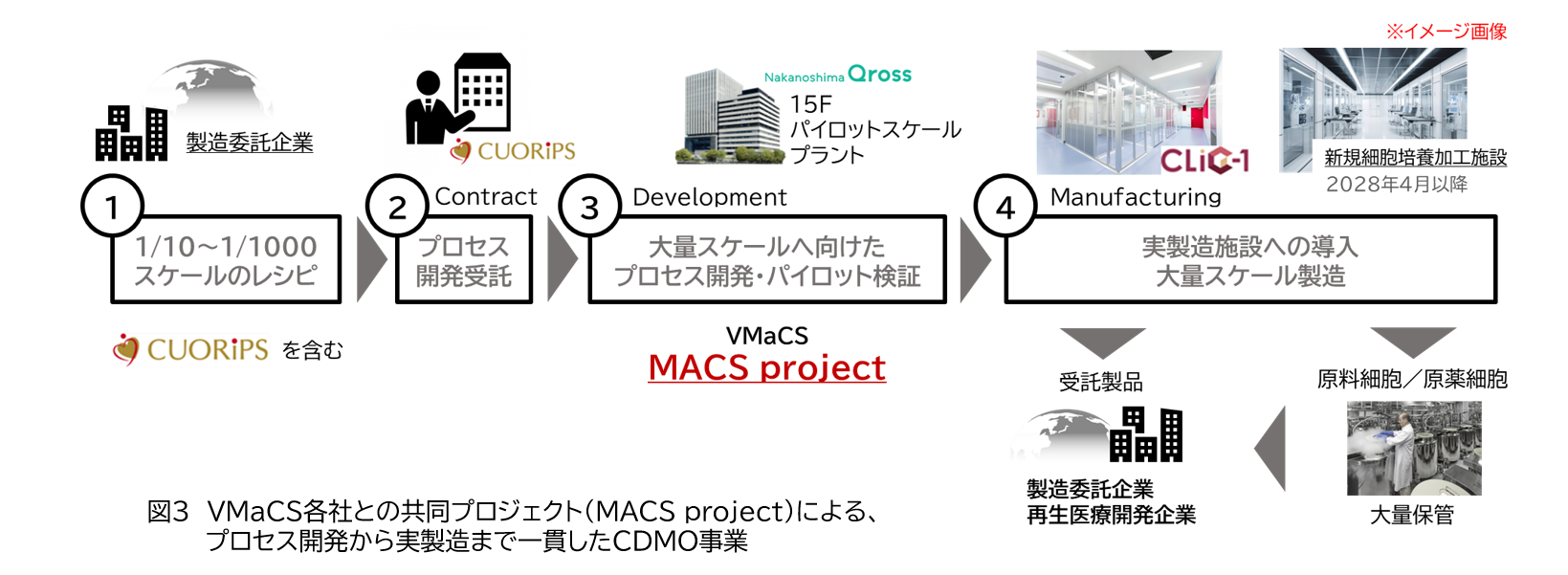

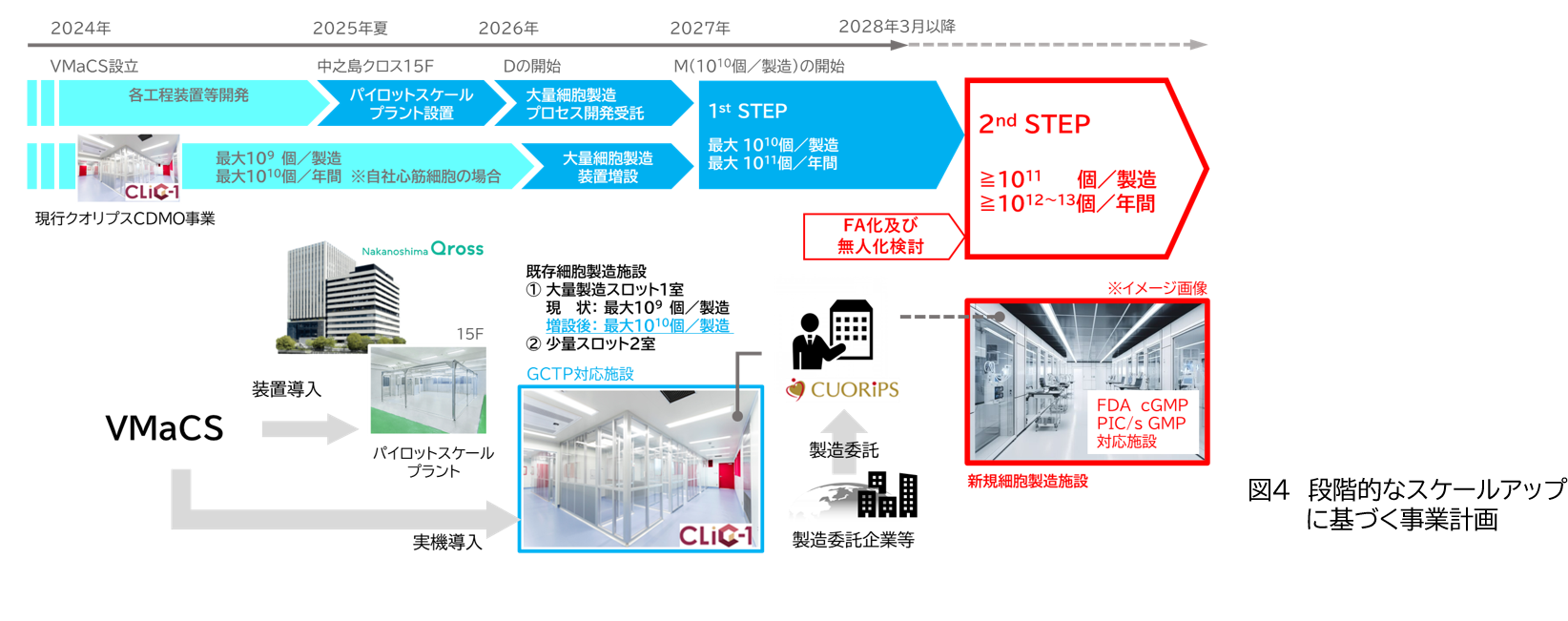

VMaCSの活動を推進するとともに、CDMO事業のうち、プロセス開発(D)の拠点とするため、大阪市北区中之島の未来医療国際拠点(Nakanoshima Qross:NQ)に、統合システムを導入したパイロットスケールプラントを設置します。

クオリプスは、2026年度からパイロットスケールプラントにおいて、VMaCS各企業との協業であるMACSプロジェクトとして、プロセス開発受託を開始します。VMaCSの特性を生かし、迅速なプロセス開発を実現することで、委託者のプロジェクトを強力に支援します。また、プロセス開発を通じて得た経験は、同システムを利用したアプリケーション技術、製品、サービスの開発を促進し、実製造からのフィードバックの活用によりその標準化に資することも目指しています。

パイロットスケールにおけるプロセスの検証を経て実製造施設へのインストールを行うことで、一貫したCDMO受託サービスの提供を可能とします。(図3)

均質なロットを安定的に供給できるようになることから、受託事業のみならず、原薬細胞としての供給も目指しています。分化誘導技術等のシーズ開発から、安定的に得られる細胞を原料とした製剤化開発にシフトし、またそれらを用いた移植用デバイス等の治療技術開発を促進することは、再生医療の産業化と国際競争力の向上に資するものと考えています。

2027年度にはCLiC-1に同システムを導入したうえで、1製造当たり1010個オーダースケールの製造受託を開始することを検討しています。

今後、細胞治療市場が予想通り拡大していった場合、同スケールでスケールアウトしたうえで工場自動化に係る開発を行い、2028年以降には無人化された新規の細胞培養加工施設において、1011個オーダーの製造受託を開始することも視野に入れています。(図4)

VMaCSへのご参加について

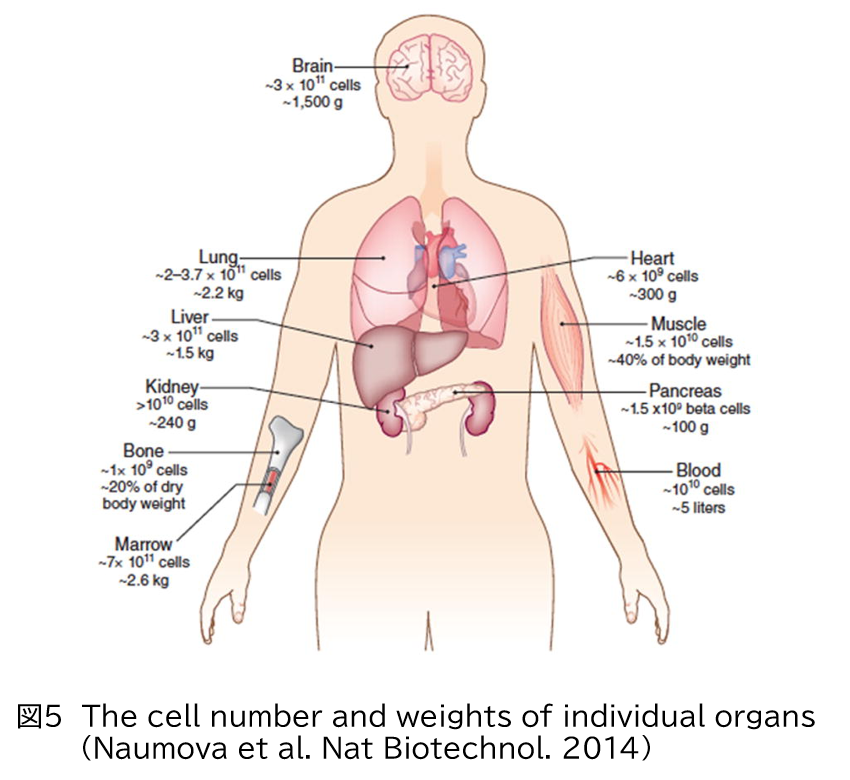

VMaCSが目指す一製造当たり1011個オーダー大量製造技術は、ヒトの主要臓器の細胞数をカバーし、将来の臓器再生医療につながる重要な位置づけになると考えています。(図5)

また、近年急速に開発が進展している培養食肉等への応用も可能と考えており、次世代のフードテック領域への展開も目指してまいります。

VMaCSの目的とメリットを共有し、再生医療の健全な普及発展と、グローバルシェア獲得により日本の国際競争力の向上に向けて、是非ご参加を検討くださると幸甚に存じます。

入会の手続き等について以下からお問い合わせをお願いいたします。

mtanaka@cuorips.co.jp